Lo aveva già preannunciato Mario Draghi – ex governatore della BCE e premier italiano – nel suo Rapporto sul futuro della competitività europea[1] dello scorso settembre, che l’economia europea è in forte declino rispetto alla frontiera tecnologica e produttiva del mondo e che l’Unione ha bisogno «di un cambiamento radicale» e di agire unita «come mai prima», per ripristinare la competitività e per restare al passo con gli Usa e la Cina; ma, bisognava attendere l’insediamento di D. Trump alla Casa Bianca per scuotere l’Europa e costringerla a reagire?

I moniti prima di Enrico Letta – v. Rapporto sul Mercato Unico[2] – e poi di Mario Draghi erano stati chiari. Il divario di produttività e competitività con gli Stati Uniti per le imprese europee si è ampliato, e la forbice tra i livelli di reddito delle due sponde dell’Oceano Atlantico si è allargata. Non solo. La convergenza tra UE e USA sull’innovazione ha rallentato, mentre la Cina ha recuperato terreno e sta primeggiando in alcune tecnologie verdi. Continua a pesare sull’industria europea, inoltre, l’alto prezzo dell’energia. Letta aveva avvertito che l’Europa deve fare molto di più leva sul mercato unico, Draghi si era spinto oltre, descrivendo un futuro economico europeo senza né forte domanda esterna, né accesso a combustibili fossili a basso costo, né stesso livello di garanzia di sicurezza NATO.

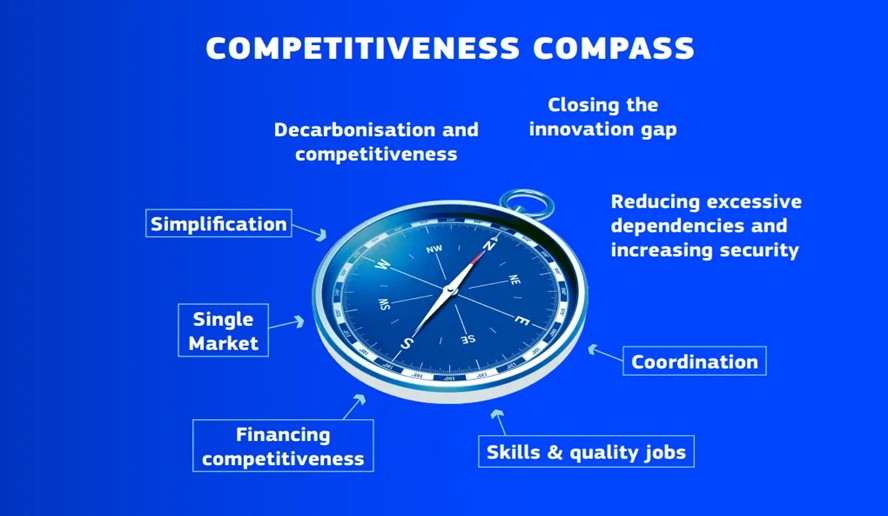

Ecco quindi che, in continuità con i report redatti prima da Enrico Letta e poi da Mario Draghi, con la Bussola per la Competitività “Competitiveness Compass”,[3] pubblicata il 29 gennaio scorso, la Commissione Europea individua una road map che riflette la volontà di mettere la competitività al centro delle politiche, degli sforzi di semplificazione, e naturalmente anche delle politiche di finanziamento della UE. Competitività che andrà di pari passo con un maggior coordinamento all’interno del mercato unico, per fare in modo che i 27 e l’Unione, nel suo insieme, agiscano secondo priorità comuni e per assicurare adeguato sostegno finanziario ai progetti ritenuti di importanza strategica per l’intera UE.

“L’Unione Europea ha tutti gli strumenti per eccellere nella competizione globale, ma deve agire con urgenza per superare le proprie debolezze strutturali”. È questo il messaggio chiave con cui la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ha presentato il Competitiveness Compass, la prima grande iniziativa del suo nuovo mandato, sottolineando i punti di forza del continente: una solida base manifatturiera e industriale, una forza lavoro altamente qualificata, un mercato unico continentale e il primato nel commercio globale.

Tuttavia, negli ultimi 20-25 anni il modello economico europeo si è basato su tre pilastri ora venuti meno: manodopera a basso costo dalla Cina, energia a buon mercato dalla Russia e una parziale esternalizzazione della sicurezza. Il risultato è un persistente gap di produttività rispetto a Stati Uniti e Cina, gap che oggi deve essere colmato.

Ora, con la Bussola della Competitività, indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bruxelles traccia una road map tesa a coniugare l’avanzamento dell’innovazione, l’allineamento dell’obiettivo di decarbonizzazione con le politiche dell’UE per aumentare la competitività, la riduzione dell’eccessiva dipendenza da determinati paesi o fornitori e l’aumento della sicurezza.

Sono questi i 3 pilastri attorno ai quali la Commissione Europea costruisce la sua strategia di crescita e che sono, poi, integrati da cinque fattori abilitanti per sostenere la competitività in tutti i settori, tra cui l’eliminazione degli ostacoli al mercato unico, la creazione di un mercato dei capitali efficiente che favorisca il flusso degli investimenti, la promozione di competenze e posti di lavoro di qualità, il coordinamento delle politiche a livello nazionale e dell’UE, nonché la riduzione e la semplificazione drastica degli oneri amministrativi e normativi.

Detto in sintesi, il documento pubblicato a fine gennaio è in sostanza il programma di legislatura, con una trentina di provvedimenti da adottare da qui a fine 2026, per snellire procedure e indirizzare risorse ai settori strategici. Trattasi, quindi, di un documento ancora da elaborare nei dettagli, il cui intento è delineare un’agenda per la Commissione europea nei mesi e anni a venire.

Ora, è nostro intento non soffermarci sul contenuto della Bussola della Competitività (scaricabile al link sopra riportato), di cui si è molto parlato recentemente, bensì evidenziare quelle che sembrano essere, a primo acchito, alcune criticità emerse. In particolare, sarà interessante capire perché le reazioni alla pubblicazione del documento, da parte di imprese, associazioni di categoria, sindacati, associazioni ambientaliste, nonché organi governativi, non siano state sempre benevole.

Infatti, sono in molti a sostenere che, nella sostanza, le misure identificate dalla Commissione europea nella sua Bussola non solo non siano dirompenti ma, in alcuni casi, anche contraddittorie. Ad esempio, quanto all’ambiente, si ha l’impressione che Bruxelles cerchi di anteporre la deregolamentazione alla decarbonizzazione, prendendo così di mira in particolare il “Green Deal” europeo e dando priorità all’innovazione e alla crescita rispetto all’ambiente.

Ma, allora, riuscirà l’Europa a decarbonizzare senza frenare lo sviluppo?

Forse, è presto per dirlo, in quanto misure più dettagliate sulla transizione verde dell’industria tradizionale (quali: integrazione del mercato dell’energia per favorire la riduzione dei prezzi, modernizzazione delle reti, sostegno alla domanda di prodotti low-carbon, aiuti di Stato “flessibili” etc.) e l’espansione di nuove tecnologie, rispettose del clima, sono previste nel “Clean Industrial Deal”, che sarà pubblicato a fine febbraio. Contemporaneamente, il “Affordable Energy Action Plan” dovrà affrontare il nodo dei costi energetici, strutturalmente elevati sia per le imprese che i consumatori, dedicando particolare attenzione ai settori energivori come acciaio, metalli, chimica, così come all’automotive, con piani d’azione mirati.

Detto ciò, rimane quindi da vedere quali saranno gli impatti effettivi di tali cambiamenti, anche se sembra abbastanza evidente che questi interventi daranno risultati solo nel medio-lungo termine, mentre le aziende europee hanno bisogno di soluzioni immediate per arginare il rischio di deindustrializzazione.

In aggiunta, per far fronte al gap d’innovazione con Usa e Cina, Bruxelles propone una strategia dedicata a “start-up e scale-up”, con un regime giuridico comune – il “28° regime” – che sia svincolato da 27 legislazioni nazionali e semplifichi le regole, dando alle imprese innovative la possibilità di operare in tutta l’UE con un’unica normativa, senza doversi districare tra le 27 legislazioni nazionali. Nello specifico, si tratta di una nuova entità giuridica paneuropea, che coinvolge decine di Stati, stakeholder, gruppi di interesse e regolatori e che dovrebbe vedere la luce già nel 2025 che, per gli standard della politica, è una velocità impressionante.

Questo nuovo regime potrebbe essere, effettivamente, un punto di svolta per le start-up e le aziende in crescita, facilitando gli investimenti e riducendo i costi burocratici.

Ma, ce la farà l’Europa ad agire con rapidità ed efficacia, convincendo tutti gli Stati membri ad adottare un sistema parallelo alle loro leggi nazionali?

Se ci riuscirà sarà la dimostrazione che l’UE può ancora innovare e competere; in caso contrario c’è il rischio che il progetto naufraghi tra visioni nazionali divergenti e pressioni interne.

Un ulteriore elemento di riflessione è dato dalla diffidenza dimostrata da gran parte delle aziende europee nei confronti della strategia per la competitività, la quale, pur avendo intenti apprezzabili, resta scollegata dalle realtà sociali ed economiche dei Paesi membri. Con una lettera inviata a U. von der Leyen, a firma dei presidenti delle organizzazioni imprenditoriali dei primi tre paesi industriali UE, Germania (Bdi), Italia (Confindustria) e Francia (Medef), le aziende chiedono una regolamentazione più chiara relativa alla concorrenza globale, senza un eccessivo peso della burocrazia. Contemporaneamente è stata stilata una lista di desiderata, tra cui i tentativi di rendere meno stringenti la tassonomia verde, la direttiva sulla responsabilità socio-ambientale delle corporation (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence) e le iniziative per la decarbonizzazione, con la richiesta di una sospensione della direttiva per due anni.

In scia alla lettera degli industriali europei, ben 18 aziende petrolifere, tra cui l’italiana ENI, hanno lanciato un appello ai vertici di Commissione, Parlamento e Consiglio europei, chiedendo un piano operativo dedicato, che includa misure per consentire al settore di rimanere competitivo e per sbloccare gli investimenti privati nelle tecnologie “green”, attraverso chiari incentivi finanziari e meccanismi di de-risking.

Alle richieste delle aziende europee si aggiunge, infine, una dichiarazione congiunta indirizzata, alla Commissione UE, da parte di oltre 200 attori del settore finanziario che chiedono cautela nella revisione delle norme UE sulla sostenibilità.

Dunque, tradotto in pratica, è evidente un timore piuttosto diffuso da parte di coloro che dovrebbero, invece, apprezzare l’iniziativa.

A fronte del suddetto scenario, assisteremo ad un allentamento del pugno di ferro sulle politiche green e sulla concorrenza globale?

Sono in molti a temere che, se l’UE asseconderà le spinte delle imprese si rischierà, in realtà, di far fare un balzo all’indietro all’UE che, sotto la veste della semplificazione, rischia di intaccare le regole conquistate finora, minando gli obiettivi di una giusta transizione dell’Unione. In tal modo, gli interessi delle imprese finirebbero per essere privilegiati rispetto alle sfide urgenti per il clima e la biodiversità.

Sarà, quindi, necessario attendere e vedere come verrà declinata la prima proposta di Semplificazione Omnibus – “Omnibus Simplification Package” – prevista per fine febbraio, concepita per semplificare la rendicontazione di sostenibilità, due diligence e tassonomia, a fronte della richiesta degli imprenditori di una sospensione di due anni, cui si accennava prima, per valutarne bene l’impatto e per poi rivedere il tutto in chiave competitiva.

Infine, nonostante Bruxelles abbia preannunciato la nascita di un nuovo Fondo per la competitività, all’interno del prossimo bilancio settennale dell’UE, destinato a rafforzare le capacità innovative e produttive, l’aspetto dove la Bussola è, ad oggi, lacunoso è quello relativo al finanziamento della competitività europea. Il Rapporto Draghi ha stimato in 750–800 miliardi aggiuntivi annui, fino al 2030, il fabbisogno per rendere l’Europa competitiva, ma ad oggi non esiste una strategia chiara su come reperire queste risorse. Nel documento si parla di ricalibrare il bilancio comunitario, che però sarà rivisto solo nel 2027, e si promuove un migliore coordinamento degli investimenti governativi nazionali, ma senza un piano dettagliato. Anzi, nell’assenza di disponibilità finanziarie comuni, a livello europeo, si prevede di ampliare i margini per la concessione di aiuti di stato, tramite i bilanci nazionali, rischiando così di rendere le deroghe sugli aiuti di stato qualcosa di ordinario: quindi, siamo di fronte ad una misura contraddittoria?

Oggi, quello che è certo è che appena il 15% del bilancio europeo è usato a favore della competitività, mentre l’obiettivo di Bruxelles è colmare il deficit di finanziamento che limita la transizione verde e digitale, mantenendo al contempo la sostenibilità dei bilanci pubblici. Un equilibrio non facile da trovare, ma cruciale per non perdere ulteriore terreno rispetto ad altre grandi potenze economiche.

Un’ultima riflessione riguarda, poi, l’eccesso di regolamentazione con cui la Bussola dovrà fare i conti. Per assicurare la crescita economica nel futuro prossimo, Bruxelles sta ora proponendo l’adozione di una serie di nuove leggi e regolamenti (innovazione, sviluppo AI, decarbonizzazione, economia circolare etc.), a cui si aggiungono almeno una dozzina di strategie e piani d’azione in diversi settori: dall’acciaio all’industria chimica, dai porti all’industria marittima, dall’automotive all’agricoltura, dalla difesa all’adattamento climatico etc., dando così l’impressione che la Bussola per la competitività finisca per contraddire sé stessa; ovvero, anziché semplificare il quadro regolatorio possa essere un fattore in più di incertezza e complicazione.

Per concludere, al di là dei timori e delle diffidenze cui si accennava prima, saremo in grado di comprendere le reali intenzioni della nuova Commissione solo quando avremo esaminato il contenuto delle proposte legislative che la stessa si prefigge di adottare a breve.

Siamo consapevoli, però, che la sfida più grande per la Commissione UE sarà convincere i 27 Stati membri a superare la frammentazione delle politiche industriali e lavorare insieme per migliorare produttività e competitività comuni; ovvero, sarà necessaria un’azione coordinata tra Bruxelles e gli Stati membri, dove i governi nazionali dovranno mettere da parte i loro interessi individuali per raggiungere obiettivi europei comuni.

Vedremo se l’Unione riuscirà ad agire unita e a tradurre il Competitiveness Compass in un piano d’azione concreto ed efficace, oppure ci ritroveremo di fronte all’ennesima lista di buone intenzioni rischiando, così, di perdere la “bussola” per sempre. (m.d.f.)

[1] https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/10/00_Rapporto-Draghi-parte-A.pdf

https://www.eunews.it/rapporto-draghi-parte-b/

[2] https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf

[3] https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en