Recentemente, da parte di autorevoli economisti marittimi e analisti del settore del commercio marittimo, ci si interroga su come e in quale misura le crescenti tensioni geopolitiche, in costante evoluzione, influiscano sui porti marittimi.

È fuori dubbio che i porti siano ormai considerati come “asset” non solo economici, ma anche geopolitici, grazie al ruolo di rilievo nello stimolare lo sviluppo industriale, nell’assicurare le esigenze commerciali ed energetiche, nella trasformazione digitale e nell’economia circolare e, infine, nel supporto logistico alle marine militari. Ciò porta a sostenere che i porti marittimi, a livello mondiale, siano oggi considerati i pilastri fondanti dello sviluppo economico regionale.

Tutto ciò è vero in assenza, però, di conflitti a livello internazionale e di crescenti tensioni, lì dove porti marittimi efficienti, facilitano il commercio, supportando al contempo lo sviluppo di catene di fornitura globali estese.

Oggi, questa visione, in un contesto geopolitico globale in evoluzione, è messa in discussione o, per meglio dire, considera i porti come leve o agenti geopolitici, in grado di influenzare e plasmare dibattiti e azioni geopolitiche.

È questo l’incipit dell’editoriale di Theo Notteboom ed Ercole Haralambides “Seaports in a tense geopolitical environment: key agents or sitting ducks?”, pubblicato a fine febbraio scorso, reperibile al seguente link: https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41278-025-00313-8.pdf e di cui vi forniamo un’anticipazione.

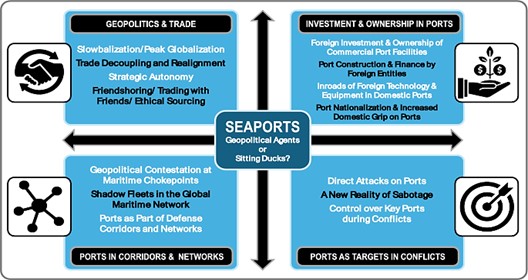

L’ editoriale mette in luce quattro temi geopolitici che interessano direttamente o indirettamente i porti: 1. Geopolitica e Commercio; 2. Aspetti geopolitici legati agli investimenti e alla proprietà portuale; 3. I porti come nodi in corridoi e reti geopoliticamente vulnerabili; 4. I porti come potenziali obiettivi geopolitici e militari (v. figura sottostante).corridoi

Fonte degli autori

Sebbene l’editoriale fornisca una panoramica e un’analisi molto completa dei quattro temi geopolitici rilevanti per l’economia, per la gestione e per la politica portuale contemporanee, gli autori ritengono che vi sia spazio per approfondire ulteriormente alcune questioni chiave che interessano gli ecosistemi portuali, alla luce delle crescenti tensioni globali.

Per quanto riguarda il primo punto – Geopolitica e commercio – l’editoriale affronta il tema dell’impatto del riallineamento e del disaccoppiamento commerciale, ovvero, in che modo i conflitti geopolitici come la guerra Russia-Ucraina e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina stanno rimodellando le rotte marittime e le catene di approvvigionamento.

Gli autori sostengono che la globalizzazione ha messo in luce un errore capitale, in quanto il mondo sviluppato non ha prodotto al suo “interno” per poi esportare, ma viceversa, attraverso gli Investimenti Esteri Diretti ha prodotto all’estero, facendo poi affidamento sulla reimportazione di questi prodotti, con evidenti effetti di tutto ciò sull’occupazione, sulle entrate fiscali e sullo sgretolamento dello “stato sociale”.

Di conseguenza, operazioni di reshoring o di friendshoring hanno prodotto una profonda trasformazione delle catene di fornitura, ridisegnando la geografia dei traffici.

Così come la globalizzazione ha subito un rallentamento strutturale, con catene del valore più corte, barriere commerciali in aumento e una governance multilaterale sempre più fragile. Questo scenario sta ridisegnando gli equilibri economici globali.

Garantire, quindi, la sicurezza delle rotte commerciali è del resto una priorità per il buon funzionamento dell’intero sistema economico globale. Siamo di fronte a sfide che, per poter essere gestite, comportano lo sviluppo di un elevato grado di resilienza commerciale e agilità operativa, consentendo ai porti di rispondere rapidamente alle interruzioni all’interno delle loro catene del valore, prestando una maggiore attenzione alla gestione del rischio e della resilienza, ciò comportando una pianificazione portuale a lungo termine e strategie flessibili nelle operazioni portuali. I porti marittimi, componenti vitali degli ecosistemi industriali e logistici e degli hub energetici, sono ben posizionati per fornire infrastrutture e risorse necessarie per la lavorazione di materiali critici e strategici, svolgendo così un ruolo cruciale nel potenziare l’autonomia strategica di un paese o di una regione.

Nel capitolo 2. “Investimenti e Proprietà nei porti” si affronta il tema dei vincoli geopolitici derivanti dalla proprietà e investimenti esteri in aree portuali e di come essi impattano sulla capacità di un’autorità portuale di accogliere investitori o operatori specifici nel porto. Viene evidenziato il tema del crescente controllo sulle acquisizioni portuali cinesi, delle implicazioni per la sicurezza nazionale e dei meccanismi di screening degli investimenti esteri nei porti che possono variare significativamente da paese a paese. Come caso emblematico viene preso in considerazione quello di Cosco Shipping Ports che ha assunto la quota di maggioranza nell’autorità portuale del Pireo, assumendo il controllo effettivo del porto principale della Grecia, nonché la partecipazione di minoranza del 24,99% nel Container Terminal Tollerort (CTT) di HHLA ad Amburgo, acquisizione che ha scatenato lo scoppio di una rilevante controversia politica in Germania e sollevato dubbi da parte della Commissione Europea.

Per evitare che ciò dia luogo ad un clima di investimento sfavorevole nei porti, nell’editoriale si suggerisce un coordinamento, a livello geopolitico, tra governi, autorità portuali e la comunità portuale e logistica, chiamati ad impegnarsi in un dialogo costante su come valutare e mitigare i possibili impatti negativi che un’azione geopolitica, giustificata, potrebbe avere sull’ambiente commerciale nel porto.

In sintesi, qualsiasi investimento e proprietà di uno stato estero nei terminal portuali può sollevare, giustificatamente o meno, diverse preoccupazioni geopolitiche che spingono ad agire di conseguenza.

A seguire, al punto 3. “Porti in corridoi e reti vulnerabili” e punto 4. “Porti come potenziali obiettivi geopolitici e militari”, l’editoriale esamina i porti marittimi come asset militari e strategici; ovvero, come i porti sono sempre più integrati nella logistica della difesa, nelle operazioni navali e nella proiezione di potenza globale. Vengono esaminati i crescenti rischi derivanti da attacchi informatici alle infrastrutture portuali automatizzate e alle reti logistiche basate sui dati, come pure i rischi geopolitici posti, ad esempio, dalle interruzioni del Canale di Suez, dagli attacchi nel Mar Rosso e dall’emergere di flotte che eludono le sanzioni. Oppure le nuove forme di sabotaggio che colpiscono i porti, come i danni causati ai cavi marini nel Baltico e nel Mare del Nord da navi mercantili, anche se spesso è difficile dimostrare un legame diretto tra lo stato sospettato e gli attori coinvolti nelle azioni di sabotaggio.

A conclusione dello scenario esposto sopra, anticipiamo alcune riflessioni degli autori sul ruolo futuro dei porti nell’attuale scenario geopolitico.

Se è vero che i porti sono nodi strategici nelle reti commerciali e nelle catene di fornitura globali, c’è da dire che essi hanno anche un valore significativo per l’impiego di capacità militari/navali, diventando addirittura obiettivi diretti in contestazioni o conflitti geopolitici.

Quindi, nel chiedersi se i porti possano plasmare attivamente le strategie geopolitiche, assumendo un ruolo proattivo come agenti geopolitici chiave o se siano solo “bersagli facili” che, in mezzo alle crescenti tensioni globali, subiscono passivamente le conseguenze dei cambiamenti geopolitici, gli autori concludono dicendo:

- I porti marittimi non sono più solo hub logistici che facilitano il commercio globale, ma stanno diventando punti focali geopolitici, stretti tra interessi strategici, dipendenze economiche e lotte di potere globali.

- Per migliorare la sicurezza informatica, i porti dovrebbero essere inclusi in solide infrastrutture nazionali di sicurezza informatica.

- Considerato il ruolo fondamentale dei porti marittimi, sia nel commercio che nella difesa, in un ambiente geopolitico precario, come quello attuale, per mitigare i rischi legati agli shock e alle interruzioni geopolitiche, è essenziale implementare misure proattive, come la diversificazione delle rotte commerciali, il miglioramento della sicurezza portuale, la creazione di resilienza portuale e la promozione della cooperazione internazionale e delle parti interessate.

Tutto ciò, a protezione degli interessi strategici ed economici della rispettiva nazione sulla scena globale.

Un’ultima considerazione, l’editoriale in questione è stato consegnato alla rivista Maritime Economics & Logistics in data 10 febbraio e da questa pubblicato on-line il 28 febbraio scorso; gli avvenimenti accaduti nella prima settimana di marzo, l’operazione di acquisizione di Black Rock/MSC sulle partecipazioni della cinese CK Hutchinson dei due porti di Panama e di ben altri 41 porti nel mondo – ora sotto esame della China’s State Administration for Market Regulation – nonché le successive misure annunciate dall’amministrazione USA sui dazi all’import e nei confronti delle compagnie marittime che scalano i porti americani con naviglio di costruzione cinese avrebbero senza dubbio orientato diversamente il taglio dell’analisi e, in particolare, delle prospettive a medio termine dello shipping.

(a cura di Maria Di Florio)

Foto di copertina: Niklas9416 – Pixabay